L’essentiel à retenir : Malgré leur réflexe de redressement, les chutes de plus de deux étages provoquent des lésions graves. Un chat sur deux peut sembler indemne mais souffrir de lésions internes invisibles. Le taux de survie atteint 90 % avec une prise en charge immédiate, justifiant une consultation urgente. Un chat sur trois récidive, nécessitant la sécurisation des balcons et fenêtres.

Votre chat a-t-il déjà frôlé le drame en tombant de hauteur ? Le syndrome du chat parachutiste, responsable de 88 % de survie mais aussi de lésions thoraciques graves, cache des mécanismes étonnants que nos experts ont décortiqués. Saviez-vous que 65 % des chats concernés ont moins de 3 ans, attirés par leur curiosité sur les balcons ? Même équipé d’un réflexe de redressement impressionnant, un chat peut subir des traumatismes internes invisibles, comme un pneumothorax ou une fente palatine. Découvrez pourquoi ces accidents, souvent sous-estimés, nécessitent une prise en charge immédiate et comment sécuriser votre logement avec des filets de protection ou la stérilisation pour éviter les récidives.

- Qu’est-ce que le syndrome du chat parachutiste ?

- Pourquoi un chat chute-t-il : au-delà de la simple maladresse

- Profil du chat parachutiste et statistiques clés des accidents

- Conséquences de la chute : un large éventail de blessures et un pronostic variable

- Le réflexe vital après une chute : la consultation vétérinaire d’urgence

- Prévention : la seule solution pour protéger votre chat

Qu’est-ce que le syndrome du chat parachutiste ?

Définition d’un phénomène fréquent en milieu urbain

Le syndrome du chat parachutiste, ou « high-rise syndrome », englobe les lésions subies par un chat après une chute d’au moins deux étages (environ 5 mètres). Ce phénomène est un motif fréquent de consultation vétérinaire en urgence, surtout en été (46,8 % des cas entre mai et juillet), lié à l’ouverture des fenêtres et à l’activité extérieure.

Le réflexe de redressement : un super-pouvoir aux limites bien réelles

Le chat dispose d’un réflexe de redressement inné, activé dès 3-4 semaines. Il utilise sa vision et son système vestibulaire pour se réorienter en chute libre. Ce mécanisme repose sur une colonne vertébrale souple (30 vertèbres) et des clavicules flottantes. Les trois phases : redressement, vol plané (dos arqué pour ralentir), et réception.

Toutefois :

- Il échoue sous 2 étages (pas assez de temps pour se retourner).

- Au-delà du 6ᵉ étage, le chat atteint sa vitesse terminale (27 m/s) et adopte une posture de « feuille morte », augmentant les risques de lésions thoraciques.

Même une réception « parfaite » n’évite pas les blessures. Les chutes de 1-2 étages causent souvent des lésions neurologiques, tandis que celles de plus de 7 étages entraînent surtout des traumatismes thoraciques. Une étude révèle que certains chats survivent à des chutes de plus de six étages. En cas de chute, une consultation rapide reste essentielle : des dommages internes (pneumothorax, fente palatine) peuvent apparaître tardivement.

Pourquoi un chat chute-t-il : au-delà de la simple maladresse

Les déclencheurs immédiats d’une chute

Les chutes de chats sont souvent attribuées à des causes évidentes. L’instinct de chasse pousse un chat à poursuivre une proie sans évaluer le vide. La maladresse intervient sur un rebord mouillé ou lors d’un saut mal calculé. La peur ou la panique suite à un bruit soudain peut le faire bondir. Enfin, l’instinct de reproduction incite les chats non stérilisés à prendre des risques pour rejoindre un partenaire. Selon des études, 80 % des chutes se produisent du 2ᵉ ou 3ᵉ étage, avec une moyenne de 3,7 étages (environ 10 mètres). Les jeunes mâles représentent 61 % des cas, souvent entre 1 et 3 ans, période de curiosité et d’exploration.

- 66 % des propriétaires citent la maladresse comme cause principale

- Les jeunes mâles, plus aventureux, dominent les statistiques des chutes

- 46,8 % des accidents surviennent entre mai et juillet, liés aux fenêtres ouvertes

Quand la chute révèle un mal-être comportemental

Derrière l’accident, des facteurs profonds se cachent. Un mémoire universitaire souligne que les chutes reflètent parfois un environnement inadapté. Un chat d’intérieur sans stimulation peut souffrir de frustration ou de stress, le poussant à chercher activement l’extérieur. La malpropreté observée chez certains est un signe de détresse non négligeable. En effet, 12 % des chats « parachutistes » ont des conflits avec d’autres animaux domestiques, aggravant leur anxiété.

Les chats « à risque » possèdent un tempérament impulsif ou hyperactif. Leur besoin d’exploration, non satisfait, les pousse à des comportements dangereux. Le cas d’Horus et Minos, deux frères partageant le même environnement mais présentant des comportements différents, illustre l’impact du tempérament individuel. Comprendre ces causes est essentiel pour éviter les récidives. Proposer des jeux d’intelligence, sécuriser les accès extérieurs ou envisager la stérilisation sont des solutions clés pour réduire ces accidents liés à un mal-être silencieux.

Profil du chat parachutiste et statistiques clés des accidents

Portrait-robot du chat le plus exposé

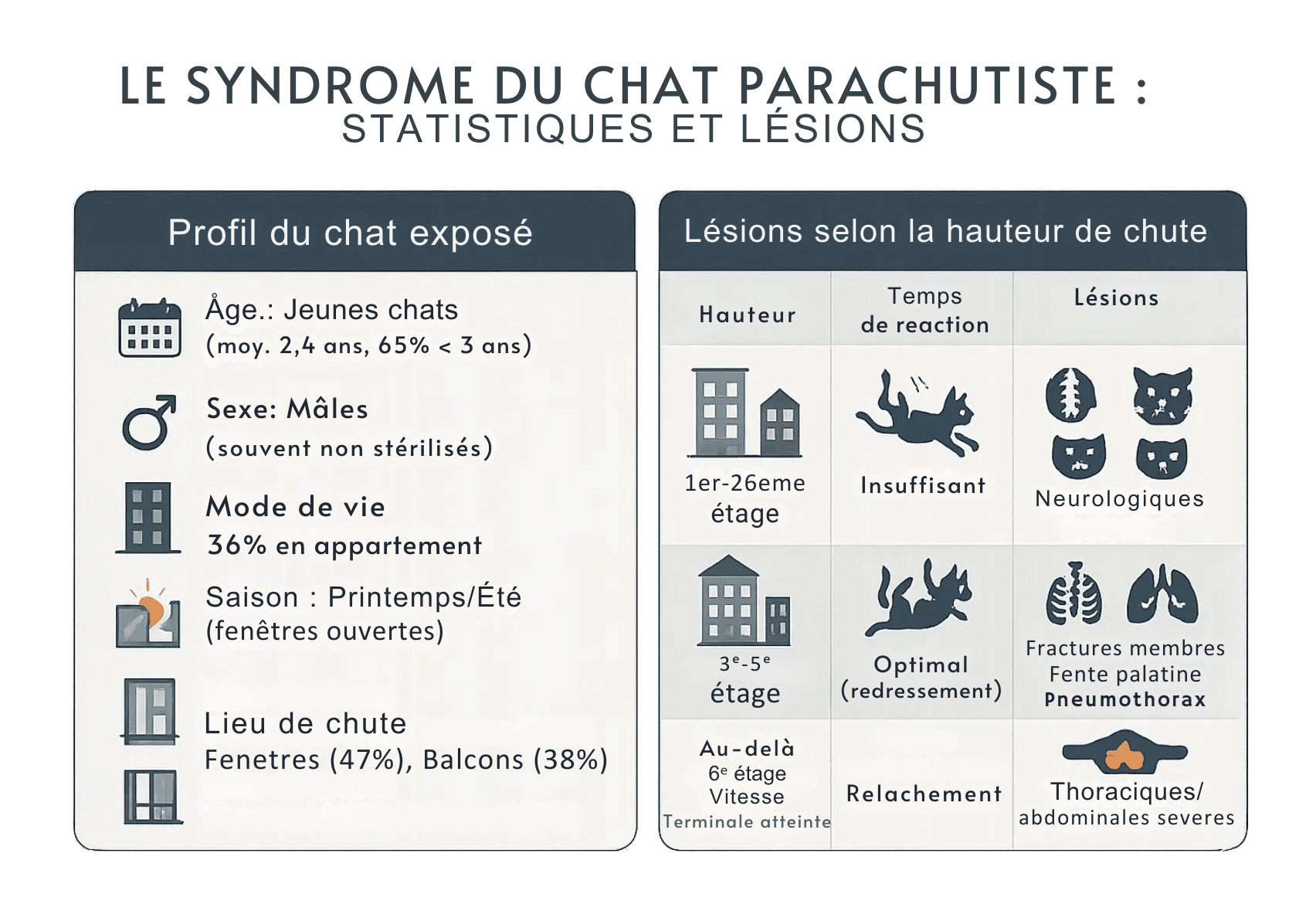

Les chats les plus touchés par ce syndrome sont souvent jeunes. 38,8 % ont moins d’un an, et 64 % des cas concernent des animaux de moins de trois ans. Leur curiosité excessive et leur manque d’expérience expliquent ces chiffres.

Les mâles dominent avec 61 % des cas, souvent non stérilisés, plus enclins à l’exploration. 86 % des chats vivent en appartement, ce qui augmente les risques d’accès à des balcons ou fenêtres.

Les chutes s’intensifient en été, avec 46,8 % des cas entre mai et juillet. Les fenêtres (47 %) et balcons (38 %) sont les lieux les plus fréquents, liés à des glissades ou des chasses à des proies.

Corrélation entre la hauteur de la chute et les types de blessures

| Hauteur de la chute | Temps de réaction du chat | Lésions les plus probables |

|---|---|---|

| 1er à 2ème étage | Temps de réaction insuffisant | Lésions neurologiques (colonne vertébrale), fractures du bassin et de la face. |

| 3ème à 5ème étage | Temps de réaction optimal pour le redressement | Fractures des membres, fente palatine, pneumothorax. |

| Au-delà du 6ème étage | Vitesse terminale atteinte, relâchement possible | Lésions thoraciques et abdominales sévères (contusions pulmonaires, hémorragies internes). |

Que ce soit depuis un premier étage ou un immeuble de six étages, chaque hauteur entraîne des blessures spécifiques. Une chute de 1 à 2 étages provoque des lésions neurologiques, car le chat n’a pas le temps de s’ajuster.

Entre 3 et 5 étages, les impacts génèrent des fractures des membres et des traumatismes respiratoires, avec 64,6 % des cas de lésions thoraciques. Au-delà du sixième étage, la vitesse terminale (27 m/s) expose à des dommages internes graves.

Près de la moitié des chats (44,9 %) n’ont pas de fracture, mais un tiers des cas implique une fracture de la mâchoire. Ces données soulignent l’importance d’une consultation vétérinaire, même en l’absence de symptômes visibles.

Conséquences de la chute : un large éventail de blessures et un pronostic variable

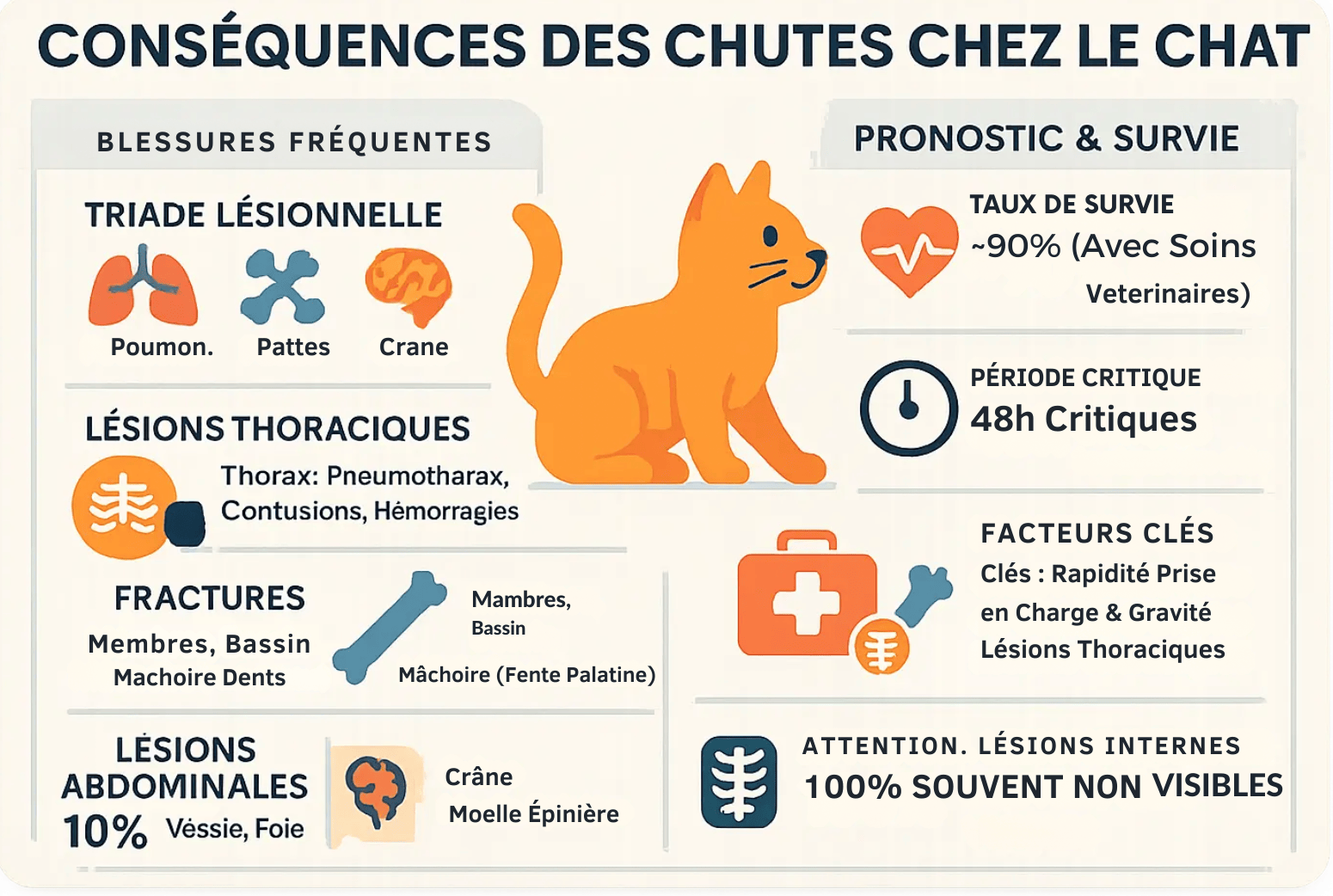

La « triade lésionnelle » et autres traumatismes fréquents

Les chutes de hauteur touchent principalement les jeunes chats, avec une moyenne d’âge de 2,8 ans. Leur curiosité et leur agilité les exposent à des chutes depuis les balcons ou fenêtres, surtout en été. Les lésions varient selon la hauteur et la surface de réception.

- Lésions thoraciques (64,6% des cas) : Le pneumothorax, où l’air s’accumule dans la plèvre, comprime les poumons et le cœur. Les contusions pulmonaires provoquent des hémorragies internes. Ces lésions nécessitent une oxygénothérapie en urgence.

- Fractures (membres, bassin, mâchoire) : 44,9% des chats n’ont pas de fracture visible, mais 1/3 présentent des lésions dentaires ou palatines. La fente palatine traumatique peut causer des difficultés alimentaires et des infections nasales à long terme.

- Lésions abdominales (12,1% des cas) : La rupture de la vessie ou des vaisseaux sanguins internes expose à un choc hémorragique. Les hématomes hépatiques ou spléniques sont des urgences chirurgicales.

- Lésions neurologiques (10,5% des cas) : Les traumatismes crâniens ou de la moelle épinière peuvent entraîner des paralysies. Les lésions vertébrales sont fréquentes pour les chutes de 1 à 2 étages.

Les chats peuvent sembler indemnes après une chute, mais 48 heures sont nécessaires pour détecter des complications différées. Une radiographie thoracique reste essentielle pour identifier les contusions pulmonaires.

Taux de survie et facteurs pronostiques

Malgré un taux de survie de 88%, les décès surviennent souvent dans les 48 heures. Les lésions thoraciques déterminent 70% des pronostics. La réactivité des propriétaires est cruciale : un décalage de 30 minutes peut doubler la mortalité.

Les chats survivant aux 24 premières heures ont 90% de chances de s’en sortir. Néanmoins, l’hospitalisation moyenne de 3,7 jours vise à surveiller les complications différées comme la pneumopathie d’inhalation ou les troubles digestifs.

Les traumatismes crâniens ou spinaux expliquent 57% des euthanasies post-chute. Même avec une guérison physique, des séquelles neurologiques permanentes (ataxie, cécité) persistent dans 12% des cas.

Le réflexe vital après une chute : la consultation vétérinaire d’urgence

Pourquoi consulter même si le chat semble aller bien ?

Même sans signe évident, un chat peut cacher des lésions internes graves. 64,6% des cas révèlent des atteintes thoraciques comme le pneumothorax (air dans la cavité pleurale), souvent asymptomatique au départ. Les hémorragies internes ou les ruptures d’organes abdominaux (12,1% des lésions) peuvent survenir sans alerte immédiate. Son instinct de survie le pousse à masquer sa détresse, rendant l’absence de boiterie ou de plainte trompeuse. Des lésions neurologiques (10,5% des cas) liées à des traumatismes crâniens ou médullaires sont également possibles sans manifestations évidentes.

Déroulement de la prise en charge d’urgence

Le vétérinaire commence par un examen clinique complet pour repérer les signes subtils : respiration anormale, douleur au toucher, ou pâleur des muqueuses. Si nécessaire, il administre de l’oxygène pour stabiliser la respiration et des antalgiques adaptés à l’espèce. Les radiographies thoraciques et des membres détectent fractures (52% antérieures/48% postérieures), déplacements d’organes ou fractures de la mâchoire (1 cas sur 3). Une échographie abdominale révèle des saignements internes comme les ruptures vésicales ou les hématomes hépatiques. L’hospitalisation de 24 à 48 heures est souvent requise, surtout si des complications différées apparaissent. Le taux de survie atteint 90% après les 48 premières heures, soulignant l’importance d’une prise en charge immédiate.

Prévention : la seule solution pour protéger votre chat

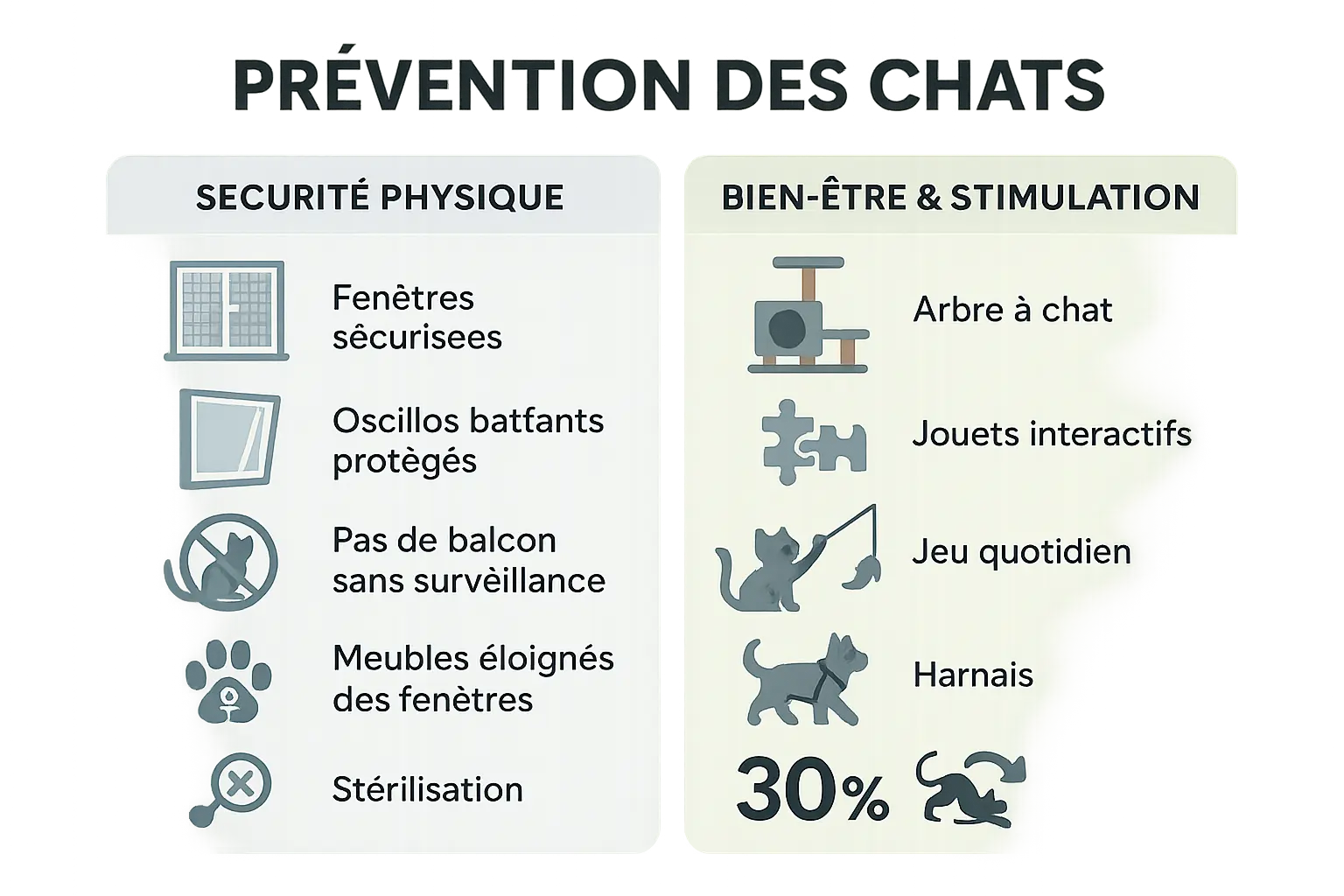

Sécuriser l’environnement : des mesures physiques indispensables

Une fenêtre mal sécurisée ou un balcon sans protection sont des pièges invisibles pour les félins. Même avec leur réflexe de redressement, 88% des chats surviennent à des chutes mais restent exposés à des traumatismes graves. Vous pouvez consulter ce guide complet et connaitre toutes les astuces pour sécuriser votre balcon.

- Installer des filets de protection : Ces filets invisibles supportent jusqu’à 100 kg et évitent les accidents. Des modèles translucides préservent la vue tout en bloquant les sorties intempestives.

- Utiliser des entrebâilleurs : Ces dispositifs limitent l’ouverture des fenêtres oscillo-battantes à 5 cm, empêchant les chutes mais permettant aération.

- Éviter les surveillances relâchées : Un chat peut basculer en 2 secondes. Ne jamais le laisser seul près d’une ouverture, surtout en été (46,8% des accidents surviennent de mai à juillet).

- Éloigner les points d’appui : Meubles, pots de fleurs ou étagères proches des balustrades deviennent des tremplins. Maintenez un écart minimal de 1,5 mètre.

- Privilégier la stérilisation : 61% des chats concernés sont des mâles jeunes cherchant à fuir. La stérilisation réduit ces pulsions exploratrices.

Pour des solutions techniques éprouvées, consultez les recommandations de Wikihow.

Enrichir son quotidien pour un chat bien dans ses pattes

Un chat en manque de stimulation développe des comportements à risque. 30% des « chats parachutistes » récidivent, non par témérité, mais faute de sécurisation environnante.

Pour éviter l’ennui, proposez :

- Arbres à chat stables : Sites d’observation en hauteur imitant les points stratégiques extérieurs.

- Jouets d’intelligence : Puzzles alimentaires ou distributeurs en mouvement stimulant leur instinct de prédateur.

- Sorties sécurisées : En laisse ou dans un sac à dos, pour les explorateurs invétérés.

L’absence de stimulation mentale augmente de 20% les tentatives de fuite. Un chat épanoui préfère sa litière à un balcon découvert. Associez ces solutions à des visites vétérinaires régulières : même une chute du 2e étage peut causer des lésions thoraciques invisibles à l’œil nu.

Le syndrome du chat parachutiste souligne l’importance de sécuriser l’environnement félin et de comprendre ses comportements. Même si la majorité des chats survivent avec une prise en charge rapide, toute chute nécessite une consultation vétérinaire d’urgence. En combinant mesures physiques (filets, sécurisation des fenêtres) et stimulation mentale, les propriétaires peuvent prévenir ces accidents pour un épanouissement sans risque.

FAQ

Qu’est-ce que le syndrome du chat parachutiste ?

Le syndrome du chat parachutiste, aussi appelé « High-Rise Syndrome » en médecine vétérinaire, désigne l’ensemble des traumatismes subis par un chat après une chute d’une hauteur d’au moins deux étages (environ 5 mètres). Bien que les chats possèdent un réflexe de redressement qui leur permet de s’orienter pour retomber sur leurs pattes, ces chutes peuvent entraîner des lésions graves. Ce phénomène est particulièrement fréquent dans les milieux urbains, où les chats vivent souvent en appartement et peuvent tomber depuis des fenêtres ou des balcons. Selon certaines études, près de 90 % des chats qui survivent à leur chute après une prise en charge rapide peuvent guérir sans séquelles majeures.

Quels sont les symptômes du syndrome du chat fou ?

Le terme « syndrome du chat fou » n’est pas un diagnostic médical reconnu, mais il peut faire référence à des épisodes d’agitation soudaine et de comportement erratique chez les chats. Les symptômes observés incluent des courses frénétiques à travers l’appartement, des sauts imprévisibles, des vocalises intenses, des auto-mutilations (mordillement de la queue, léchage excessif) ou une agressivité soudaine. Ces comportements peuvent être déclenchés par une surstimulation, un stress, un problème dermatologique ou un trouble du bien-être. Il est important de consulter un vétérinaire pour écarter toute cause médicale sous-jacente.

Quelle hauteur un chat peut tomber sans se blesser ?

Techniquement, aucun seuil de hauteur n’existe en dessous duquel un chat est garanti de tomber sans se blesser. Les chutes de faible hauteur (moins de deux étages) sont particulièrement dangereuses car le chat n’a pas le temps de mettre en œuvre son réflexe de redressement complet. Les blessures les plus courantes dans ces cas incluent des fractures du bassin, des lésions de la colonne vertébrale et des traumatismes faciaux. Même une chute de quelques mètres peut entraîner des dommages internes invisibles à l’œil nu, comme un pneumothorax ou une fente palatine traumatique. C’est pourquoi il est vital de consulter un vétérinaire après toute chute, quelle que soit la hauteur.

Quelle est l’espérance de vie des personnes atteintes du syndrome du cri du chat ?

Le syndrome du cri du chat, ou syndrome de Cri du Chat, est une maladie génétique rare chez l’humain, qui n’a pas de lien avec le syndrome du chat parachutiste. Chez les personnes atteintes, l’espérance de vie est globalement proche de la normale, bien que la mortalité infantile soit légèrement augmentée. Les complications cardiaques, respiratoires ou digestives présentes chez 20 à 30 % des nouveau-nés peuvent être graves mais sont aujourd’hui mieux prises en charge. Les personnes qui survivent à l’enfance peuvent vivre plusieurs décennies, avec un vieillissement qui semble accéléré. En l’absence de traitement curatif, la prise en charge multidisciplinaire améliore significativement la qualité et la longévité de vie.

Quels sont les symptômes du syndrome du chat qui attaque ?

Le « syndrome du chat agressif » n’est pas une pathologie spécifique mais un regroupement de comportements agressifs chez le chat. Les symptômes incluent des attaques soudaines sans déclencheur évident, des griffures ou morsures douloureuses, un pilo-érection (poils hérissés), un regard fixe ou dilaté, un grognement ou un feulement menaçant. Ces comportements peuvent refléter un stress, une douleur physique non traitée, une surstimulation sensorielle ou un trouble du comportement. Il est crucial de distinguer l’agressivité de jeu de l’agressivité pathologique, la stérilisation et la consultation d’un vétérinaire comportementaliste pouvant aider à gérer ces épisodes.

Quels sont les symptômes de la maladie du chat ?

La question générale sur les « symptômes de la maladie du chat » peut être précisée dans le contexte du syndrome du chat parachutiste. Dans ce cas, les signes d’alerte après une chute incluent une respiration irrégulière ou sifflante (pneumothorax), une position inhabituelle de la gueule (signe d’une fracture), une difficulté à se tenir debout ou à bouger les membres (fractures ou lésions neurologiques), un saignement nasal (épistaxis), un gonflement de la tête ou du cou, voire une perte de conscience. Même en l’absence de symptômes visibles, une consultation vétérinaire est impérative car certaines lésions internes (comme les contusions pulmonaires) peuvent apparaître tardivement.

Qu’est-ce qu’une crise de chat fou ?

Une « crise de chat fou » est une expression familière pour décrire les épisodes d’agitation intense chez les félins. Ces accès durent généralement quelques minutes et se caractérisent par des courses anarchiques, des coups de griffes ou de dents sur des objets (ou parfois sur les propriétaires), des vocalises stridentes et parfois des pertes de contrôle urinaires. Ces comportements s’expliquent souvent par un manque de stimulation mentale, une frustration liée à l’environnement, ou une hyperexcitation. La solution réside dans un enrichissement de l’environnement, des séances de jeu structurées et, dans certains cas, un suivi comportementaliste.

Qu’est-ce que le syndrome du tigre humain ?

Le « syndrome du tigre humain » n’est pas un diagnostic médical établi dans la littérature scientifique. Ce terme pourrait faire référence à des analogies comportementales entre certains humains et les tigres, comme une impulsivité marquée, une agressivité incontrôlée ou un besoin d’espace. Dans le contexte des troubles du comportement, cela pourrait évoquer des pathologies comme le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ou des troubles du spectre autistique, mais sans correspondance directe avec le syndrome du chat parachutiste. Une confirmation médicale serait nécessaire pour identifier la cause exacte de tels comportements.

Qu’est-ce que le syndrome du chat caressé-mordeur ?

Le « syndrome du chat caressé-mordeur » décrit un comportement paradoxal où le chat passe brusquement d’un état de détente à une morsure douloureuse pendant les caresses. Ce n’est pas un trouble médical mais un signal de communication du chat. Les signes précurseurs incluent un mouvement de la queue, un regard fixe ou en coin, un léger recul des oreilles. Lorsqu’on outrepasse cette limite, le chat mord soudainement. Cette réaction s’explique par une hypersensibilité tactile, un seuil de tolérance à la caresse atteint, ou un malaise non perçu par le propriétaire. L’apprentissage des signaux préventifs du chat et l’adaptation des interactions permettent de prévenir ces épisodes.